エンタメ

更新2015.10.19

趣味と実用を兼ねたコレクション?シトロエンBX 4TCの魅力。

北沢 剛司

オーナー目線で見たシトロエンBX 4TCの魅力とは?

初対面の人からは「なぜシトロエンBX 4TCを買ったですか?」と、よく聞かれます。その理由は、かつてWRCに出場していたグループB車両のなかではもっとも謎の多い存在で、実際にどんなクルマなのか確かめたいという好奇心からです。

>

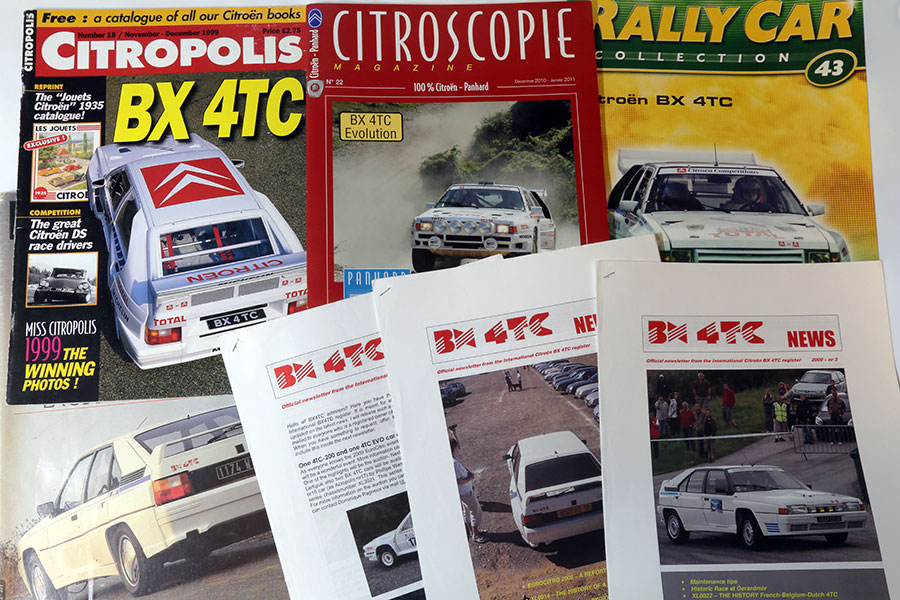

日本のメディアではほとんど取り上げられる機会がなかったシトロエンBX 4TC。そのため海外の雑誌などを注文したり、BX 4TCオーナーが登録しているBX 4TC Registerのメンバーになるなどして情報を入手しています。手前はBX 4TC Registerが不定期に発行している会報誌。

日本のメディアではほとんど取り上げられる機会がなかったシトロエンBX 4TC。そのため海外の雑誌などを注文したり、BX 4TCオーナーが登録しているBX 4TC Registerのメンバーになるなどして情報を入手しています。手前はBX 4TC Registerが不定期に発行している会報誌。グループB車両にはランチア、プジョー、アウディ、フォードなど、素晴らしいベース車両がたくさんあり、輝かしい戦績も残しています。反面、シトロエンBX 4TCの戦績は散々たるものです。1986年の開幕戦、モンテカルロ・ラリーでデビューしたものの、SS1で1台がサスペンショントラブル、もう1台はSS6でクラッシュしてリタイア。第2戦のスウェディッシュ・ラリーでは 1台をトラブルで失ったものの、もう1台が6位に入賞。そして3戦目となるアクロポリス・ラリーではSS1で2台がトラブルで脱落、残る1台もSS2でクラッシュして全滅。このラリーを最後にシトロエンはWRCでの活動を休止してしまいました。

以上がWRCにおけるシトロエンBX 4TCの活動のすべてです。後にシトロエンに乗るセバスチャン・ローブが2004年から2012年まで9年連続WRCチャンピオンに輝いた歴史とはあまりに対照的と言わざるを得ません。さらに1986年でグループBが廃止されたため、ホモロゲーション取得のために製造した車両のほとんどが売れ残りました。なぜならBX 4TCの新車価格は、当時のスポーツモデルだったBX Sportの2.5倍近い高価格だったからです。わずかに販売した車両にも不具合が多発したこともあり、シトロエンはついに販売した車両の買い戻しを決断。それらをまとめてスクラップにしてしまったのです。シトロエンが販売車両を自ら回収して処分した例は、ロータリーエンジン車の「M35」、「GS Birotor」に続くもので、シトロエンの乗用車における3大黒歴史のひとつとなっています。

そのため、BX 4TCは日本で話題に上る機会がほとんどなく、私自身も自分のクルマを見るまで現物を見る機会がありませんでした。私にとってBX 4TCの最大の魅力は、歴史探究の楽しみがあることです。内容がマニアックすぎるため今回は割愛しますが、少ない資料のなかから事実を掘り起こしていく作業は、面倒ではありますが新たな発見があって楽しめます。

FIA(当時はFISA)にホモロゲーションを申請するための書類は、市販車と競技車両の詳細が分かる貴重な資料。バックに敷いてあるのは、当時シトロエンが製作した1986年のモータースポーツイベントカレンダー。

FIA(当時はFISA)にホモロゲーションを申請するための書類は、市販車と競技車両の詳細が分かる貴重な資料。バックに敷いてあるのは、当時シトロエンが製作した1986年のモータースポーツイベントカレンダー。ラリー仕様の外装パーツが付いてきた!

購入を後押ししたもうひとつの理由が、ラリー仕様のエボリューションモデルのキットが含まれていたことです。競技用車両として20台が製作されたBX 4TC Evolutionは、WRC撤退後、一部の車両がラリークロスに使われたり、博物館に収蔵されたほかは、現在も半数以上が消息不明となっています。そんなワークスマシンのボディキットがどういう経緯で前オーナーの元に来たのかは不明ですが、購入時の写真にはボディの後ろ半分にボディキットを装着した姿がありました。

私のクルマがかつてフランスにあった時代に装着されていたとされるEVOキット。本来ラジエターとオイルクーラーが収まる場所が開口されていないため、異様なボリューム感があります。

私のクルマがかつてフランスにあった時代に装着されていたとされるEVOキット。本来ラジエターとオイルクーラーが収まる場所が開口されていないため、異様なボリューム感があります。当初はEVOキットを使ってBX 4TC Evolutionレプリカを製作しようかと思っていました。しかし、BX 4TC Evolutionはインレットマニフォールドの取り回しが市販車と異なるため、ボンネットのパワーバルジが低く、そのままでは装着できないことが分かりました。そのため、レプリカ計画はペンディング中です。

BX 4TC Evolution用のボンネットはFRP製で、開口部には金属製のメッシュが装着されていました。

BX 4TC Evolution用のボンネットはFRP製で、開口部には金属製のメッシュが装着されていました。これらのボディキットが果たして本物なのか、あるいはリプロダクション品なのかは今後検証してみるつもりです。購入してから8年以上経つのに未開封なんて、人によっては信じられないかも知れませんね。でも、これも趣味を長続きさせる秘訣なのではないかと思うのです。

EVOキットの左側フロントフェンダーはダブルシェブロンと”Accessoirie”の文字が入ったテープで封印されていますが、果たして真相はいかに?

EVOキットの左側フロントフェンダーはダブルシェブロンと”Accessoirie”の文字が入ったテープで封印されていますが、果たして真相はいかに?クルマ趣味におけるサスティナビリティ

「購入時に部品供給や整備の不安はなかったのですか?」とよく訊かれます。「実車が観たい」というモチベーションだけで購入したので、はっきり言って「なんとかなるだろう」としか考えていませんでした。そういう不安をまともに考えていたら、たぶん購入を断念していたでしょう。趣味のクルマには、ある意味「鈍感力」が必要だと思うのです。

所有している間には多かれ少なかれトラブルがあります。私のクルマもいろいろありました。とにかく情報も資料もないので、トラブルが起きても手探り状態。完調でないまま乗り続けていた期間も数年間におよびます。でも途中で投げ出さなかったのは、これが趣味で乗るクルマだからです。私の場合、「趣味なんだから行き急いでどうする」が基本です。仕事じゃないのだから、ゆっくり時間をかけて楽しまないともったいないでしょう。焦って結果を求めてしまうと、燃え尽き症候群になったり、心が折れてしまうことにつながり、クルマを売りたくなってしまいます。

ユーザーマニュアル、サービスマニュアル、パーツカタログの3種の神器を手に入れたのは、クルマを購入してから5年後。逆に言えば、5年間なんの資料もないまま維持できたわけで、買ってしまえばそれなりになんとかなるものです。

ユーザーマニュアル、サービスマニュアル、パーツカタログの3種の神器を手に入れたのは、クルマを購入してから5年後。逆に言えば、5年間なんの資料もないまま維持できたわけで、買ってしまえばそれなりになんとかなるものです。これまでも部品がなかなか見つからなかったり、うまい解決方法が見つからないときは、何もしないで放置しておいたことが何度もありました。その間はミニカーコレクションを楽しんだり、鉄道写真を撮ったりして、別の趣味活動に励んでいました。こうして活動休止が続くと、自分のなかで「ヤバい」という危機感が芽生えてきて、再びやる気スイッチが入るのです。良い意味でユルい活動をしていると趣味が長続きします。モチベーションが高いときは一生懸命に、逆に低いときは頑張らない。仕事で疲れているのに、趣味の世界でも疲れたら嫌になってしまいます。クルマ趣味におけるサスティナビリティ(持続可能性)とは、何が起こっても楽しめるような心の余裕にあると思っています。

BX 4TCのカタログは、右下のA3サイズのカタログと大判ポスター、そしてフランスの芸術家 J.F.Arrigoni Neriが描いた、歴代のシトロエン競技車両のシルクスクリーン版画が7枚セットされ、ケースに収められています。このカタログを見る限り、当時のシトロエンがBX 4TCに大きな期待を持っていたことが伺えます。

BX 4TCのカタログは、右下のA3サイズのカタログと大判ポスター、そしてフランスの芸術家 J.F.Arrigoni Neriが描いた、歴代のシトロエン競技車両のシルクスクリーン版画が7枚セットされ、ケースに収められています。このカタログを見る限り、当時のシトロエンがBX 4TCに大きな期待を持っていたことが伺えます。BX 4TCは快適な実用車?

シトロエンBX 4TCは、趣味のクルマとしてはとてもユニークな存在だと思います。しかし、このクルマにグループBモンスターらしさを求めると肩すかしを食らうでしょう。なぜなら、BX 4TCは非常にジェントルな性格で気難しさとは無縁。峠道を攻めて楽しむクルマではなく、長距離を一気に走るような使い方に向いているからです。

BX 4TCのシートはBX Sportなどと同じで、長距離走行でも疲れ知らず。特に後席の座り心地はグループB車両とは思えないほど快適で、5人乗車にも対応しています。

BX 4TCのシートはBX Sportなどと同じで、長距離走行でも疲れ知らず。特に後席の座り心地はグループB車両とは思えないほど快適で、5人乗車にも対応しています。そして、グループB車両としてはたぐいまれな実用性の高さも特長です。ダブルフォールディング式のリアシートを倒せば広大なラゲッジスペースが生まれるため、納車時には前述のEVOキットが車内に満載された状態になっていました。それにリアドアがあるため、後席への乗車が苦になりません。

このクルマを購入してから1年も経たないうちに子どもが生まれましたが、買い物などにも普通に使えるためクルマを買い替える必要なし。リアドアがあるため、後席にベビーシートを装着するときも便利でした。やはりシトロエンBXがベースなので、その気になれば実用車としていくらでも使えます。

このクルマを購入してから1年も経たないうちに子どもが生まれましたが、買い物などにも普通に使えるためクルマを買い替える必要なし。リアドアがあるため、後席にベビーシートを装着するときも便利でした。やはりシトロエンBXがベースなので、その気になれば実用車としていくらでも使えます。とはいえ、BX 4TCの最大の魅力は、やはり濃厚なシトロエンらしさが楽しめることだと思います。シートは快適だし、足回りには伝統のハイドロニューマティックを採用しています。ハイドロとしては固めの乗り心地もグランツーリスモとして考えれば理想的で、高速走行が得意なシトロエンの特長を受け継いでいます。

イドロニューマティックを採用したBX 4TCは車高を4段階に調節することができます。これはもっとも高くした状態。

イドロニューマティックを採用したBX 4TCは車高を4段階に調節することができます。これはもっとも高くした状態。 こちらはもっとも低くした状態。この時代のハイドロ車はエンジンを止めると車高が落ちてくるため、コインパーキングに駐車する際はこの位置に設定しています。

こちらはもっとも低くした状態。この時代のハイドロ車はエンジンを止めると車高が落ちてくるため、コインパーキングに駐車する際はこの位置に設定しています。それに当時のプジョー・シトロエングループの部品を最大限流用してつくられているため、どの車種と共通の部品を使っているかを研究するだけでも非常にやり甲斐があります。例えば、エンジンはプジョー505ターボ、トランスミッションはシトロエンSM用がベースで、セルフセンタリング式ステアリングはシトロエンCX用という具合。ちなみに納車時に交換したスフェアはシトロエンXM用でした。

基本的にはシトロエン上級者向けのモデルといえるBX 4TC。私のようにグループB車両として購入し、結果的にはじめてのシトロエンとして乗る例はほとんどないかも知れません。でも、以前乗っていたマセラティ・ビトゥルボが壊れて乗り換えを考えたとき、次の候補として真っ先に試乗したのはシトロエンXMでした。そう考えると、私とシトロエンBX 4TCとの出会いは必然だったのかも知れませんね。

[ライター・カメラ/北沢剛司]