ライフスタイル

更新2017.05.18

昨夜、枕元に自動車関連の雑誌やカタログは置いてありましたか?

松村 透

いくつになっても、書店に行くと、真っ先に立ち寄ってしまうのが自動車雑誌のコーナーです。

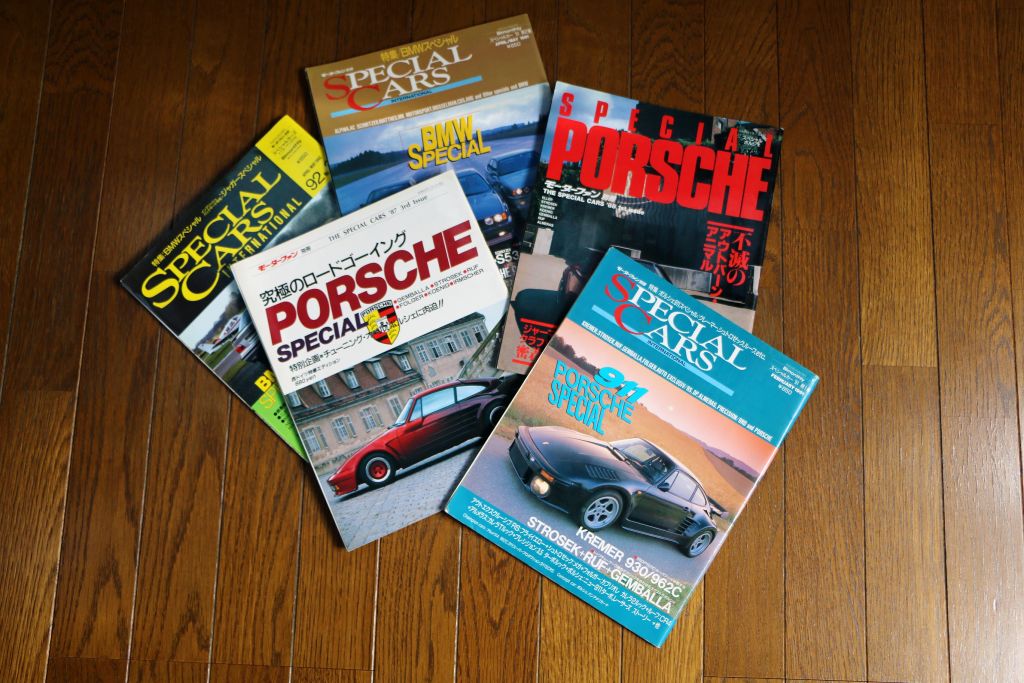

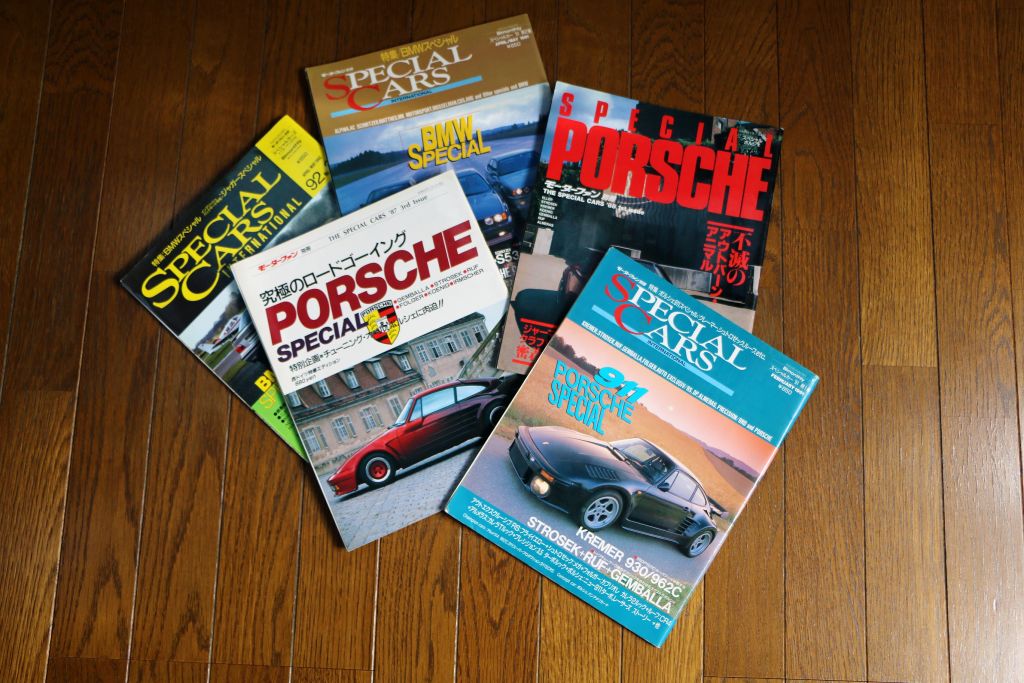

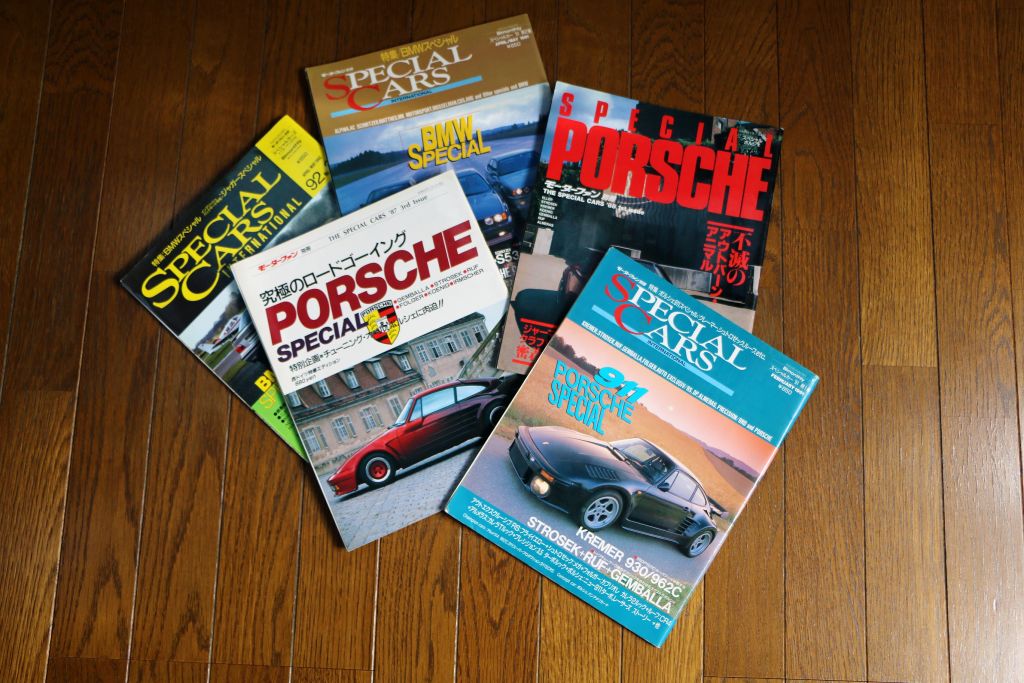

学生時代、多くの自動車雑誌が発売される毎月26日になると、通学途中にあるコンビニに立ち寄り、何冊も買い漁って学校へ行っていました。なかでも一番楽しみだったのが、毎回セクシーな女性が、フェラーリF40などのスーパーカーにもたれかかっている表紙が絶大なインパクトだった「輸入車をメインとした自動車雑誌」です。

学ランを着た高校生が、教室で「セクシーな女性が表紙の自動車雑誌」を読んでいるわけですから、クラスの女子からは別ジャンルの雑誌と誤解されていたような気が・・・しなくもありません。そんな目線が気にならないほど(実際は少し気になっていたかも・・・)、美しい写真とページを目一杯に使い、ていねいにレイアウトされた誌面を何度も何度も読み返したものです。

最近、気づいたことがあります。

地域によるのかもしれませんが、コンビニで自動車雑誌が置かれている割合が減っているような気がしませんか?

(※当記事は過去配信した記事の再編集版です)

かつて、海外のニューモデルやモーターショーなどの情報はもちろん、国内で発売される国内外のニューモデルに関する記事は、自動車雑誌が主たる情報源でした。また、個人売買や中古車の物件も然りでしょう。掘り出しモノが見つかると、急いで所有者の方へ連絡したものです。

いまや、インターネットを駆使すれば、国内外のあらゆる情報が得られるようになりました。以下の情報も同様です。

こちらに、自動車雑誌の発行部数が記載されています。

発行部数(一般社団法人日本雑誌協会 - JMPAマガジンデータ)

http://www.j-magazine.or.jp/data_002/m5.html

部数算定期間:2013年10月1日〜2014年9月30日

出典:一般社団法人日本雑誌協会

これは個人的な主観ですが、プロのカメラマンが撮影した美しい写真による「世界観の表現」と「読後感」では、紙媒体が廃れることはないと考えます。web媒体の記事だと、プロのカメラマンが撮影した写真は、インターネットで掲載する際にサイズや解像度が圧縮されてしまいます。ましてや、アクセスの大半がスマートフォンという時代。これはカレントライフも例外ではありません。デジタル一眼レフカメラでは自分の世界観を表現できない・・・と仰っていたカメラマンもいました(さすがにいまはデジタルに乗り替えたようですが)。

また、閲覧する環境(ハードウェア)に依存されるweb媒体の記事では、カメラマンが本来見せたかった世界観を表現するのは難しいといえます。それなりの価格帯の一眼レフカメラとレンズと、Photoshopなどのレタッチソフトを駆使すれば、プロカメラマンにある程度は近づける世界観が表現できる…ようになりました。もちろん、そこにはプロとアマチュアの歴然とした差があることは、数々の取材を通じて筆者が肌で感じています。

加えて、紙媒体とweb媒体では、ひとつの記事(ページ)ができあがるまでの「仕込み量」が圧倒的に違います。筆者は以前、まだ動作が不安定な時代のMacに振り回されながら、DTPオペレーターとして仕事していた時期がありました。データの作成からさまざまな工程を経て印刷物が完成したときの達成感と脱力感は、web媒体の記事ではなかなか味わえない体験でした。

例えば、

・紙面に使う「紙の選別」(一度決定したら、そうそう変わるものではありません)

・誌面のコンセプトや世界観の構築と表現方法の確立。表紙・ロゴのデザイン等々の作成

・編集者さんやデザイナーさんが打ち合わせを重ねながら作り上げる「誌面のデザイン」および一連の修正作業

・カメラマンさんによる撮影場所のロケハン、構図、撮影量、移動時間

・編集者さんとの選別作業、画像レタッチ(加工作業)

・ライターさんや編集担当さんが入稿日(いわゆる締め切り)ギリギリまで不眠不休で書き上げる記事

・色校正(本番と同じ条件で印刷する、いわゆる試し刷り)と、校了ギリギリでの修正や一連の対応

ざっと挙げるだけでも、これだけの工程が(細分化すると際限ないほど)あります。

web媒体の場合、誤植や意図するものと違う画像をアップしてしまった場合、編集画面にアクセスできれば、削除するなり、すぐに差し替えることが可能です。その利点(?)を活かし、ある意味では力技で、取材場所にいながらにして速報記事をアップできるのです。

しかし、雑誌を含めた紙媒体はそうはいきません。いちど印刷を始めてしまったら、基本的にやり直しが効かないのです。さらに、仮に「200ページ=1冊分」とした場合、何としてでも全ページを埋めなければなりません(誌面が真っ白のものって、見掛けたことがないからです。それはつまり「ページを落とした」ことになるわけで・・・)。そして、全ページの印刷用データが完成しなければ、その先の工程(印刷〜製本〜梱包〜発送〜納品〜店頭売り)に進めません。度重なる修正と確認。締め切り前は、自ずと「命を削る」作業となっていきます。

例えば、ちょっと気に入った音楽はダウンロード。形として残しておきたいものはCDで、という方も多いのではないでしょうか?

クルマを買うときも、まずは最新情報をインターネットでチェック。そしてディーラーで現車をチェック。カタログと勢い余って試乗と魅力的な条件付きの見積もりまでもらってきてしまう。

ここまでくると、もはや「気になるクルマ」が、いつの間にか「欲しいクルマ」になっている。

そろそろ、色々な理由(言い訳?)をつけて諦めるのではなく、何とかならないかと算段しはじめている自分に気づく頃です。もはや気になって仕方がない!気になって気になって、寝る前に欲しいモデルのカタログと、インプレッション記事が載った雑誌を枕元に置いて眠りにつく…。いや、やっぱり気になって寝られない・・・。

翌朝には、出勤途中にweb媒体の記事で欲しいクルマの情報をチェックし、また夜になると自宅で雑誌やカタログを眺めつつ、果たしてどう奥さんを説得しようか…そんな光景が目に浮かびます。

web媒体ももちろんですが、紙媒体でしか表現できない世界観があります。各ページレイアウトや使われているフォント、そのサイズ、写真のロケ地、クルマとの世界観のマッチングなど・・・。

ぜひ今後、書店やコンビニなどで自動車雑誌に目を通す機会があったら、こんな想いが隠されているんだなということに思いを馳せていただければ・・・と思います。

[ライター・画像提供/江上透]

学生時代、多くの自動車雑誌が発売される毎月26日になると、通学途中にあるコンビニに立ち寄り、何冊も買い漁って学校へ行っていました。なかでも一番楽しみだったのが、毎回セクシーな女性が、フェラーリF40などのスーパーカーにもたれかかっている表紙が絶大なインパクトだった「輸入車をメインとした自動車雑誌」です。

学ランを着た高校生が、教室で「セクシーな女性が表紙の自動車雑誌」を読んでいるわけですから、クラスの女子からは別ジャンルの雑誌と誤解されていたような気が・・・しなくもありません。そんな目線が気にならないほど(実際は少し気になっていたかも・・・)、美しい写真とページを目一杯に使い、ていねいにレイアウトされた誌面を何度も何度も読み返したものです。

最近、気づいたことがあります。

地域によるのかもしれませんが、コンビニで自動車雑誌が置かれている割合が減っているような気がしませんか?

(※当記事は過去配信した記事の再編集版です)

かつて、海外のニューモデルやモーターショーなどの情報はもちろん、国内で発売される国内外のニューモデルに関する記事は、自動車雑誌が主たる情報源でした。また、個人売買や中古車の物件も然りでしょう。掘り出しモノが見つかると、急いで所有者の方へ連絡したものです。

いまや、インターネットを駆使すれば、国内外のあらゆる情報が得られるようになりました。以下の情報も同様です。

こちらに、自動車雑誌の発行部数が記載されています。

発行部数(一般社団法人日本雑誌協会 - JMPAマガジンデータ)

http://www.j-magazine.or.jp/data_002/m5.html

部数算定期間:2013年10月1日〜2014年9月30日

出典:一般社団法人日本雑誌協会

これは個人的な主観ですが、プロのカメラマンが撮影した美しい写真による「世界観の表現」と「読後感」では、紙媒体が廃れることはないと考えます。web媒体の記事だと、プロのカメラマンが撮影した写真は、インターネットで掲載する際にサイズや解像度が圧縮されてしまいます。ましてや、アクセスの大半がスマートフォンという時代。これはカレントライフも例外ではありません。デジタル一眼レフカメラでは自分の世界観を表現できない・・・と仰っていたカメラマンもいました(さすがにいまはデジタルに乗り替えたようですが)。

また、閲覧する環境(ハードウェア)に依存されるweb媒体の記事では、カメラマンが本来見せたかった世界観を表現するのは難しいといえます。それなりの価格帯の一眼レフカメラとレンズと、Photoshopなどのレタッチソフトを駆使すれば、プロカメラマンにある程度は近づける世界観が表現できる…ようになりました。もちろん、そこにはプロとアマチュアの歴然とした差があることは、数々の取材を通じて筆者が肌で感じています。

加えて、紙媒体とweb媒体では、ひとつの記事(ページ)ができあがるまでの「仕込み量」が圧倒的に違います。筆者は以前、まだ動作が不安定な時代のMacに振り回されながら、DTPオペレーターとして仕事していた時期がありました。データの作成からさまざまな工程を経て印刷物が完成したときの達成感と脱力感は、web媒体の記事ではなかなか味わえない体験でした。

例えば、

・紙面に使う「紙の選別」(一度決定したら、そうそう変わるものではありません)

・誌面のコンセプトや世界観の構築と表現方法の確立。表紙・ロゴのデザイン等々の作成

・編集者さんやデザイナーさんが打ち合わせを重ねながら作り上げる「誌面のデザイン」および一連の修正作業

・カメラマンさんによる撮影場所のロケハン、構図、撮影量、移動時間

・編集者さんとの選別作業、画像レタッチ(加工作業)

・ライターさんや編集担当さんが入稿日(いわゆる締め切り)ギリギリまで不眠不休で書き上げる記事

・色校正(本番と同じ条件で印刷する、いわゆる試し刷り)と、校了ギリギリでの修正や一連の対応

ざっと挙げるだけでも、これだけの工程が(細分化すると際限ないほど)あります。

web媒体の場合、誤植や意図するものと違う画像をアップしてしまった場合、編集画面にアクセスできれば、削除するなり、すぐに差し替えることが可能です。その利点(?)を活かし、ある意味では力技で、取材場所にいながらにして速報記事をアップできるのです。

しかし、雑誌を含めた紙媒体はそうはいきません。いちど印刷を始めてしまったら、基本的にやり直しが効かないのです。さらに、仮に「200ページ=1冊分」とした場合、何としてでも全ページを埋めなければなりません(誌面が真っ白のものって、見掛けたことがないからです。それはつまり「ページを落とした」ことになるわけで・・・)。そして、全ページの印刷用データが完成しなければ、その先の工程(印刷〜製本〜梱包〜発送〜納品〜店頭売り)に進めません。度重なる修正と確認。締め切り前は、自ずと「命を削る」作業となっていきます。

例えば、ちょっと気に入った音楽はダウンロード。形として残しておきたいものはCDで、という方も多いのではないでしょうか?

クルマを買うときも、まずは最新情報をインターネットでチェック。そしてディーラーで現車をチェック。カタログと勢い余って試乗と魅力的な条件付きの見積もりまでもらってきてしまう。

ここまでくると、もはや「気になるクルマ」が、いつの間にか「欲しいクルマ」になっている。

そろそろ、色々な理由(言い訳?)をつけて諦めるのではなく、何とかならないかと算段しはじめている自分に気づく頃です。もはや気になって仕方がない!気になって気になって、寝る前に欲しいモデルのカタログと、インプレッション記事が載った雑誌を枕元に置いて眠りにつく…。いや、やっぱり気になって寝られない・・・。

翌朝には、出勤途中にweb媒体の記事で欲しいクルマの情報をチェックし、また夜になると自宅で雑誌やカタログを眺めつつ、果たしてどう奥さんを説得しようか…そんな光景が目に浮かびます。

web媒体ももちろんですが、紙媒体でしか表現できない世界観があります。各ページレイアウトや使われているフォント、そのサイズ、写真のロケ地、クルマとの世界観のマッチングなど・・・。

ぜひ今後、書店やコンビニなどで自動車雑誌に目を通す機会があったら、こんな想いが隠されているんだなということに思いを馳せていただければ・・・と思います。

[ライター・画像提供/江上透]